|

|

|

|

| 2/27 革という素材 |

| タンニンやジュウクロムサンといえば、家具の仕上げににも使われるものだ。仕事の合間をぬって、革屋へ出かける。勉強である。 知れば知る程、天然素材を意識する事となる。あたりまえだが、同じものはない。何に使用していくかを考えていくと、先人がやってきた事につながるだろう。天然素材の活用は、デザインありきで進めていくには無理が生じてくる。 先人が活用して失敗してきた事は、同じ素材ではむずかしいのだろう。 革屋の社長が話す事は、僕が木の説明をする内様とまったく同じ事であった。 一概に、どれが良いという事はまったくなく、適材適所。 素材から学ぶ他ない。 |

| 2/26 これだ。 |

| 移転してから、半年経過した現在の工房。空間の大きさを把握できるまでに随分時間がかかった。作業のしやすい環境にできるだけしていきたい。機械の配置を変え、作業効率のいい環境になるよう何度も試している。 変更する度に、少しづつ良くなってきてはいたが、決めてになるような配置までには至らなかった。 旧工房の機械配置を僕の体が忘れる事はなく環境に慣れ親しんでいたから、現在の工房が使いにくいんだろう、と思っていた。 納得できない機械配置を半年経過した今、もう1度冷静に考えてみる事にした。 昨日の夜中突然アイデアが浮かび、パソコン上で把握した後、配置変えをしてみた。 そして今日。1日の仕事をスムーズ終え、充実感に溢れている。少しの差が大きいと、また実感する事となった。 お店のオープンも遅れていて、何かと「これでいいのでは?」とごまかしそうになるダメな自分が見えかくれする。 でも、その瞬間ものすごくつまらないものになっていく事は自分自信がよく知っている。 だから、あきらめないのだ。 僕らは日々勉強を忘れてはならぬ。 |

| 2/22 受渡し | ||

|

| 2/19 チーズタルト |

| 薪ストーブの炉台まわりに取付する

ナラ材の枠を製作した。HDC WORKSの前田さんがSさん宅の薪ストーブを作っている。 ストーブ床面のレンガをひき、その周りを70×60角のナラ材で囲むのだ。施工方法や細かな仕上げ具合を前田さんとコーヒーを飲みながら決めた。 今日はSさんも工房に製作過程をのぞきに来てくれた。Sさんはホームページで僕らの事はよく知ってくれていた。 なんとなく照れくさいが、ネットをリアルに感じる瞬間でもあるのだ。 薪ストーブ用に、クルミやナラやメープルのハ材を持って帰ってもらった。 午後の休憩に、頂いたチーズタルトを食べながら思った。おれ、がんばる。 前田さんのストーブ作りは HDC WORKS →DIARY →2003 02 でチェック。 |

| 2/18 改装を再開 |

| しばらくぶりのお店作りだ。holly

wood buddyのオリジナルショップオープン目指し奮闘再開。 といっても、間があいてしまったので段取りをとる。工房が移転してからというもの、いろんな人と改装中のshopスペースで打ち合わせをしてきた。「いつオープンできそう?」とか「このままでもいいじゃん」っていう、救われそうな救われないような会話をしながら、なるべく気軽に会話のできるshopにしたいなあと感じてきた。 商品のラインナップを検討してきて思うのは、16チェストやワイドチェスト、そして板の厚みを少し変更し印象を軽くしたオープンシェルフなどは、多少細かなディテール等の変更を加えるものの定番として今後もhwbの顔として活躍してもらい作り続けたい。 16チェストは大好きである。作っていても楽しいし使っていてもうれしい。僕の使っている16チェストは1番最初に作ったタイプだ。見た目まったく同じでも、引き出しの収納料はやや少なく若干脚が太い。コストダウンをはかるべく角脚の16チェストも作った事があるが、あまりにもデザインが妙なため反省するぐらいであった。少しづつ変更しながらではあるが、今では自信を持ってすすめる事ができる16チェストとなっている。 ワイドチェストは2000mmの長さから「ワイドチェスト」と名前をつけている。が、今までの特注の仕事の中では3000mmなんかもある訳で何がワイドか意味不明になりかけだが、16チェストのとなりの位置づけにあるのでワイドチェストとしてこれからも作り続けるだろう。ただ、1600mmの大きさのもを作らせてもらった時の印象は、思いの他バランスがとれていたので「ワイドを変更してもバランスがとりやすいスタイル」というサイズの応用のきくチェストになっていくだろう。 オープンシェルフは板の厚みを薄くしようと思う。複雑に板材が構成されているため、十分な強度が得られている。実際、軽快な印象はなく案外どっしりとしているため、コンセプトを改めて振り返れば、軽快にさせていくべき家具であろう。 新作については、材料を見ながら「この木はテーブルむきだ」とか「このぐらいのボリュームのチェストが使いやすい」だとか常日頃思ってきたので、そのリアルな経験を思い出しながら今後長くつき合っていける家具を生み出し中である。 お店作りを再開した今日、春は近しと思いながら決意を新たに、終わり無き挑戦に胸を踊らせた僕らであった。 |

| 2/11 階段 | ||

|

| 2/10 壁へ、土へ | ||

|

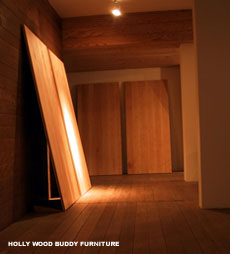

| 2/7 家具のような壁 |

| ハードメープルの壁が少しづつ出来上がってきた。900mm幅の2000mm高程の壁は重い。内装の仕上げ材としてハードメープルの無垢材を選択した宇野さんは、製作過程のハードメープルを見るたびにうれしそうだ。 26mmの厚みでその大きさとなると、かなりの重量になってくる。作業台に13枚も乗せれば重さに負けきしみ出す。 可能な限り出来上がった板は反らしたくないので、あらゆる行程で可能な限りの技法を使い、まっすぐな板にしていく。 単純に板を接ぎ合わせていっただけでは、必ず大きな反りになり手の付けようのない物になってしまう。 1枚1枚の板が、今どんな状態かそしてどんな行程でここまで削られてきたかを踏まえ予測していく。 材料から製品になっていくまでの行程で、反りを直す事ができるチャンスは数回しかない。 こればっかりは、決まったパターンがないので説明しようがない。 とにかく、木と対話する他ないのだ。 自然素材が故に完全なものに近づける事しかできない。だからこそ、求めなければならぬ。 木の特性を殺し、反りにくくした合板でも反る。合板は3mm程の板を順番に交差させながら貼り合わせた製品だ。 だから、切り口は木口のラインがでる訳だ。クロスバンド合板だ。 同じ見た見た目の木でも合板と無垢材ではまったく加工方法が違うのは、素材からして別のものだからである。 |

back