|

|

|

|

back

| 9/25 突然ですが |

| 最近、メールの返事、書けてません。落ち着いたら送ります。 |

| 9/21 あれこれ |

| キッチンの天板はステンレス。厚み1mmのヘアーラインタイプ。(一定方向に髪の毛の太さぐらいの細かい傷がわざと付けてある) その天板の下は木製の収納になる。材料はクルミ。着色して色味を濃くする。汚れも目立たなくなるし、ステンレスとの相性もよくなる予定だ。ビルドインタイプの食洗機やガスレンジなどの機器を組み込めれるように、設計してある。その他は電気配線や水道の配管などが関係しているので、寸法などを確認しながら製作しているところだ。 少しでも、よくなるように、これでいいのがろうかと自問自答していたら、頭痛くなってきた。設計者と製作者がいっしょだと、最後迄この調子である。 |

| 9/19 NEW MACHINE | ||

|

| 9/18 ダエン |

| NC待ちだったまな板もようやく出来上がったので、仕上げ作業をした。板の形が楕円なのでサンダーで仕上げ。曲面も上手にあて、NCルーターで削った後のナイフマークをおとしていく。ナイフマークが落ちたら、ペーパーを仕上げ用の番手に変え、同じようにサンディングをくりかえす。だんだんと、木肌が綺麗になっていく。残すところ後9枚というところで、サンダーに異変が、分解して直そうと試みるが、内部に亀裂がはいっていたため断念。しょうがない、修理に出す事にした。しばらくかかりそうだ。で、新しいサンディンマシンを購入する事となった。この頃、必要を感じる事があるのでタイミング的にはよいのだが、残り後9枚、、。 しかたなく、やれる事を進めた。仕上っている物から、塗装を施す。まな板に自然塗料、、、なんかいいんじゃない。 |

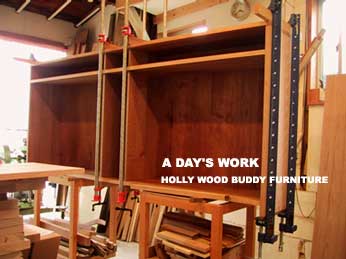

| 9/14 ハタガネは大は小を兼ねるとはいいがたい。 | ||

|

| 9/12 なんだありゃ |

| しばらく、同じような作業をたんたんと進ませてきた。構造でいうところのパネル(板)を全部作ってしまうためだ。 本体から引き出しの底板にいたるまで全てにおいて、何一つ残る事なく板にした。サイズはバラバラ80枚程。 で、ようやく次の作業にとりかかれる事となって、気分的前進。 とりあえずは、大きな家具からすすめる事とした。ガラススライド扉の収納カウンターだ。長さは2290mmでキッチンシンク作業台と背中合わせになってリビング側にガラス面が向くというものだ。ガラスの収納だから、内部もガラスの棚板にした。より、すっきりさせれるかと思う。中が丸見えになるため、収納には気を使う事となるが、見えなくして中がぐちゃぐちゃになるより、よっぽどよいのでは。生活を楽しめる家具になるのではと思っている。 で、ほぞなどの加工をさませ、仮組をしてみた。何にも仕上げられてないため、素材のよさは感じれないにしろ、正確なボリュームがわかる。この家具を基準に関係してくる他家具を調節していく。こんな具合に一つ仮組すると全体が把握できるので、後が進めやすい。 今日は大変な日だ。カッシーナがのオープン日なので、その事を書こうと思ったがやめた。 だって、ニューヨークであんな恐ろしい事が起きてしまったから。やりきれん。なんで、簡単にナイフ機内に持ち込めるんだ? たくさんの人の人生が勝手に、終わらされてしまう。明日のためにがんばっていた人、、、。 こんな事、もう二度とおこらないでほしい。何が、こうさせたのか、、。民主主義社会へのフラストレーションなのか? |

| 9/4 お出かけ |

| 今日は天気がよかった。気持のいい日だった。高速にのって打ち合わせを兼ねて現場採寸に出かけた。キッチンの水道の配管の位置、電気の位置、全て家具に関係してくるからだ。図面どうりでない場合もある。現場の都合で50mm程位置がずれてる事もあるからね。で、朝、高速にのって現場に向かったのだ。思ったより早く現場に着いてしまったので、ふらふらと散歩。9月のはじめ、暑いといっても、1ヶ月前の事を思えば、涼しいくらいだ。吹く風はとても気持がよく、リフレッシュ気分。 現場の大工さんは、宮大工。宮大工だけど、家を建てている。そんな情報をお客さんから事前に聞いていたので、話しかけずにはいられない。手始めにカンナの話をしてみた。そしたら、もう話しが通じるのでいろいろ勉強させてもらいました。ほんと、留めの部分の胴付きノコの仕事ぶりには脱帽だ。現場は好き。前にもこんな事があった。建具屋さんが、現場で手ノコ一本片手にもって、建具を鴨居にはまるように、ザクザク、ノコで引いていた。何がすごいって、その技術もさる事ながら、リズミカルな音がすごい。まるで、産業ロボットのように(例え悪い?)一定のリズムで次から次へと、仕事を終わらせていくのである。あざやか。 その、姿、見れただけで、僕はうれしいのである。おれもがんばろうってね。 で、今日も、そんな先輩と話す事ができ、幸せな気分なのである。すごい技術もってるくせに偉ぶってないし。かっこいい。 おもしれーなー、職人って、現場って。「うちの親戚の家に神代杉が埋まっている」っていってたけど、ホントかな?でも、掘りだせんらしい、家がその上に建っているからだって。いやーホントかな?ホント?赤土だどダメらしいっすよ。 |

| 9/3 奥行きのある箱 |

| 27mm板の木取りも終わり、はぎ合わせをしている。はぎ合わせというのは、例えば、板の幅が200mm程度の物を3枚くっつけて600mmの幅にする作業である。家具奥行き寸法よくあるのが、450mm(以下)である。これは、自動プレーナーという機械の通せる幅が450mm(600mmというのもある)と言う事や企画(3×6板=900mm×1800mm)からよる事が多い。 で、今回の板材は600mmである。だから、300mmの幅の板を作って後でくっつけて、手カンナで微調節と言う事になるのだ。 最近、この作業も、テキパキとすすめる事ができるようになった。たんに、慣れてきからだろうね。 そりゃ、600mm幅の大型機械があれば、便利だが、なけりゃないなりにやり方はいくらでもある。 600mm刃幅いっぱい使う事は年に何回あるのだろう?そう考えると、必要ではないかもね。 |

| 9/1 柾目と板目 |

| キッチンの仕事にとりかかり、板材の木取り作業も順調にすすんでいる。木取りの時、注意しているのは、適材適所でなおかつ見た目的にも綺麗になるように、それぞれの木材を上手に仕分けするという事だ。柾目、板目と主に分かれるが、やっぱり柾目材は狂いにくいという事から、建具などにまわしていく。板目の部分は箱になって組んでしまう部分にもっていく。でも、見た目的に木目によって、板目なら板目でそろうかというとそうではない。同じ板目でも色見が違う場合もあるし、あまりにも板目ばかりでうるさい場合なんかは、間に柾目を挟んだりして見た目よくバランスをとる。見た目が悪い材料は裏や壁などで隠れる部分へまわす、見た目が悪いだけで、材質としては何も問題はないのだから。さらに言うと、「見た目が悪い、よい」という判断はこれまた、むずかしいのだ。板一枚で見ていた場合、そして木柄とその面の多きさを考えた場合、さらに、どの目線で見られるか、などを考えていくと、木目の均一な材よりも少々癖のある材の方がよい場合があるのだ。そいいった事を全部予測して、木取りをしなくてはならない。 木取りする時の木の見た目の判断はつけにくい。削ってみない事には木の色見や細かい表情まで、予測しにくいのだ。色見なら、同じ一本の丸太からとれた材ならば、ほぼ同じだが、細かい木目の判断は、難しい。よいと思っていても、削っていくと表情が変わっていく場合もあり、ホントたいへんなのだ。だからこそ、木取り作業には経験が必要といわれるのだろう。 やればやる程そう思うのである。 |

back